智能制造学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻落实新时代全国高等学校本科教育工作会议精神,根据学校“立足武汉,面向长江经济带,辐射全国,走向世界”的服务面向,主动服务区域(行业)经济和社会发展。按照“校地融合,校行融合,校企融合”的思路,学院重点围绕湖北省51020现代产业集群,锚定万亿级支柱产业“汽车制造”和千亿级特色产业“新能源与智能网联汽车”,科学制定学院发展规划,设置和布局湖北省51020现代产业集群相关专业,将各专业与“汽车制造”产业链融合,形成专业集群效应,探索产业链、创新链、教育链有效衔接机制,完善产教融合、协同育人机制,构建高等教育与产业集群联动发展机制,更好地服务地方产业升级和经济社会发展,推动学院高质量可持续发展。

一、办学以教师为本

(一) 以先进为引领,铸就师德师风高尚之魂

智能制造学院以教育部全国党建标杆院系建设为契机,全面贯彻党的教育方针,落实“立德树人”根本任务,持续强化教师严谨治学、为人师表的职业意识,将学院发展与教师自身价值实现融为一体,激励教师为建设一流应用型高校贡献自己的才智,在教育、教学和科研中创佳绩、作贡献、树风范,做学生为学为事为人的“大先生”,争做“四有”好老师。近3年,学院获西浦全国大学教学创新大赛一等奖1项;获智慧树杯课程思政示范案例一等奖2项、二等奖2项;获教学创新大赛省级三等奖1项、校级三等奖7项;获校级青年教师教学竞赛二、三等奖各1项。获批省级一流本科课程3门、校级一流本科课程6门。

(二)以教师为中心,全面提升教学水平

学院坚持以教学为中心,引导和鼓励教师积极投身教学,努力提高教学水平和科研能力,教风和教学效果优良,30人次获国家、省市和学校教学竞赛奖,学生满意高,社会评价好。学院注重培养学生“大工程观”,及时将新知识、新技术、新成果融入相关课程教学过程,例如将智能与新能源汽车、工业机器人、智能制造、先进制造装备、先进汽车服务技术等前沿科技与传统理论,提升学生的综合应用能力;实践教学过程有效引入产学研项目、学科竞赛项目,构建阶梯式的项目体系,采用分组合作项目教学,增强学生的团队合作和实践能力。各专业根据实习实训任务,结合实习实训基地单位的具体情况,聘请企业技术和管理骨干指导实习实训,举办专题讲座,与专业教师共同制定实习实训教学计划和课程考核方案,精心安排内容,共同指导、严格考核,保证实习实训教学效果。

学院现有湖北省“十四五”优势特色学科1个(机械工程)、省级一流本科专业建设点2个(成型、车辆)、湖北省高等学校荆楚卓越工程师计划项目2个(车辆、机自)、湖北省高等学校优秀基层组织2个(机自、车辆)、湖北省高校教学团队1个(成型)、省高校学生工作示范团队1个,校级机械类特色专业集群、汽车产业链特色专业集群建设以及试点学院综合改革项目通过验收。获批省级一流课程7门;获省级教学成果三等奖3项。

(三) 培养与引进结合,优化教师队伍

1.注重人才的引进和培养。推动和配合学校进行高层次和领军人才的引进,加强首席教授、专业责任教授、教学骨干的引进和培养。加强校企合作,从企业中聘请具有工程实践经验的优秀技术人员和管理人员,提高教师队伍工程素质;聘请企业专家和国内外专业权威为兼职教授,举办学术和专题讲座,引领学科专业发展;注重引进有海外高校教学、研究经历的人才,推动国际化进程。目前,学院拥有国家万人计划1人、湖北省教学名师1人、湖北省产业教授1人、湖北省五一劳动奖章获得者1人。

2.加强教学团队和教学组织建设。充分发挥省、校教学名师的示范、引领作用,带动专业教师教学水平、科研素质和创新能力的提高;以学科主干课程或专业课程集群为对象创建教学团队,凝聚团队精神和合作意识,建成省级教学团队1个;以教学单位为对象,开展课程体系、教学内容、教学方法的研究与实践,利用网络工具和智慧教学手段,创新教学方法,提高教学水平,建成省级优秀基层教学组织2个;校产学研名师工作室6个。

3.全方位加强青年教师培养。学院实行新老教师结对帮扶,组织教师进企业挂职锻炼,鼓励教师参加技能考试;完善培训与培养机制,近3年选派6名教师到国内外著名大学进修访学、企业实践、挂职工作,学院双师双能型教师占比70%;稳定教学和科研方向,促进青年教师教学水平和实践能力的快速提升;同时通过定期组织教学研讨、观摩示范课、开展教学竞赛等活动,促进教师之间的交流与合作,形成一个团结协作、共同进步的教学团队。

二、教学以学生为本

(一)结合行业产业需求,优化专业布局

1. 服务地方经济发展,动态调整专业结构

学院紧密围绕“智能制造”这一核心领域,致力于提升专业内涵建设、优化专业结构、强化产教融合、增强专业竞争力。学院开设有机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程和智能制造工程6个本科专业。在2024校友会网中国应用型大学一流专业排名中,成型、机电、车辆和机自专业评为6星级中国顶尖应用型专业(其中成型专业为A++),汽服专业为5星级专业,智能制造工程为4星级专业。校级机械类特色专业集群、汽车产业链特色专业集群建设以及试点学院综合改革项目通过验收。机械电子工程专业为校“新工科”试点专业;智能制造工程专业为新建新工科专业,2024年6月通过湖北省专业学位授予权评审。

2.加强专业内涵建设,着力打造特色专业

在“机械类特色专业集群”“汽车产业链特色专业集群”建设的基础上,学院积极开展“智能制造专业集群”建设,提升学科专业发展内涵,凝练“智能制造”特色,增强学科专业综合实力。在材料成型及其控制工程、车辆工程两个省级一流本科专业的基础上,将重点围绕万亿级“汽车制造”支柱产业和千亿级“新能源与智能网联汽车”特色产业需求,校地融合,培养满足产业需求的高素质应用型人才,更好地服务地方产业升级和经济发展。

3.深化校地校企合作,明确人才培养目标

学院深入了解专业、行业标准和岗位要求,积极听取行业企业、用人单位反馈。综合吸收中国工程教育专业认证标准、“卓越工程师教育培养计划通用标准”,兼顾执业资格要求,面向产业和社会发展需求,确定各专业培养目标和规格。按照“岗位需求-能力结构-课程体系-课程内容”实施路径,明确毕业生应具备的知识、能力、素质的规格,科学制定专业人才培养方案。先后邀请高校、行业产业和用人单位等专家,通过座谈、问卷、走访等形式,了解社会相应领域人才需求以及对各专业毕业生发展评价意见,作为修订重要依据。强化专业实践,注重学生思想品德要求,以突出实践应用能力为目标,实施知识、能力、素质一体化培养,促进学生德智体美劳全面发展。

学院科学构建课程体系,注重课程设置与培养目标、基本规格和毕业要求的匹配度,加强课程设置对人才培养各要素达成度,以保证本专业人才培养的基本标准。制定了“六模块”课程体系,即通识教育模块、专业教育模块、实践教学模块、创新创业模块、职业技能模块和综合教育模块等。坚持学生中心,成果导向,持续改进。注重知识、能力、素质结构的纵向和横向关系,构建专业课程体系,强化课程之间的横向联系和纵向贯通,形成课程模块和课程群。推进前沿交叉课程群建设。建设突出能力提升的前沿、交叉,以此培养具有跨学科观念与能力的未来人才。在创新创业拓展能力模块设置融入学科前沿知识、对接产业行业、跨学科设计课程。在2022、2023、2024版人才培养方案中,各专业实践学分占总学分平均比例为34.70%、34.70%、31.50%,满足应用型人才培养要求。

(二) 以课程建设为根本,保障教学目标的实现

1.合理规划课程建设目标

学院紧密结合国家发展战略和地方产业发展需求,以培养具备与时俱进知识、实践能力突出和具备创新意识的高素质应用型人才为目标,科学规划课程体系。学院依据学校管理文件制定了《智能制造学院课程建设管理办法》,以建设一流课程为目标,以多元融合、校企共建为路径,深入开展课程建设。

2.不断完善课程建设标准

学院对标《“双万计划”国家级一流本科课程推荐认定办法》,优化课程体系和教学内容,着重提升课程内涵,确保课程内容的前沿性、实践性和创新性。通过引入行业标准和前沿科研成果,提升课程的专业性和教育质量。

3. 多管齐下开展课程建设

多元融合提升课程教学质量。如课程前沿技术与传统理论的融合,通过融合智能与新能源汽车、工业机器人、智能制造、先进制造装备、先进汽车服务技术等前沿科技与传统理论,提升学生的综合应用能力;学科交叉融合,与信息学院、艺术学院等学院教师组成学科交叉的课程团队,增强学生的跨学科视野。

创新教学模式。学院课程有效引入产学研项目、学科竞赛的项目,构建阶梯式的项目体系,采用分组合作项目教学,增强学生的团队合作和实践能力。同时灵活运用多种教学模式,如问题式、启发式、案例法、翻转课堂、项目式教学等,激发学生的学习兴趣和主动性。与企业共建实习基地,让学生在实际工作环境中学习和成长。

(三) 注重实践能力培养,强化工程技术应用

1.围绕应用型人才培养,不断优化实践教学体系

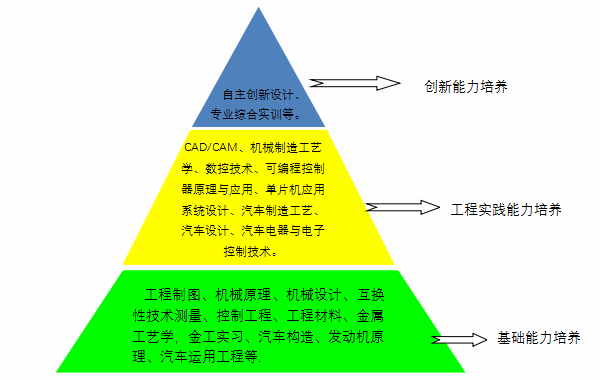

学院紧紧围绕学校办学定位和应用型人才培养目标,以提高学生实验(实践)、应用、创新能力为核心,经过多年的教学改革与创新,逐渐形成了“基础实验能力培养、综合实践能力培养和应用创新能力培养”的三层次实践教学体系(图1)。学生在实验中心能够得到实验技能、专业素质和工程应用能力的综合训练,提高综合素质和创新能力。

图1 智能制造学院实验教学体系

2.不断完善实验条件,搭建高水平实验教学平台

学院拥有完备的智能制造技术综合实训中心和工业机器人、机械创新、数控技术、3D打印、智能网联汽车等实验室。与东风汽车、中国平安等企业合作建立了70余个校外实习实训基地,以及华夏汽车校内实习实训基地,与企业联合成立了多个研发中心和产学研名师工作室,实现科教结合、产教融合。

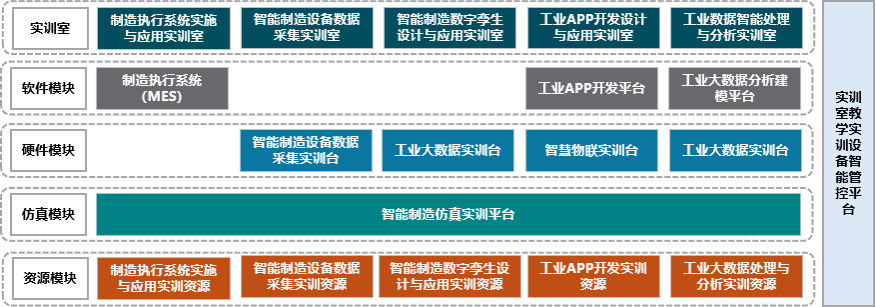

2024年,学校投资建设智能制造实验平台(图2),通过资源整合实现设备智能管控,提高实训设备的使用效率,提升教学质量。

图2 智能制造实验平台

3. 健全校企合作机制,规范实习实训管理

学院不断加强对专业实习实训指导、监督和考核。做到“实习实训有内容、过程有监督、评价有标准、管理有规范、经费有保障”,各专业根据实习实训任务,结合实习实训基地单位的具体情况,聘请企业技术和管理骨干指导实习实训,举办专题讲座,与专业教师共同制定实习实训教学计划和课程考核方案,精心安排内容,共同指导、严格考核,保证实习实训教学效果。每学年,学院平均有500名学生开展校内外实习,取得良好效果。

4.社会实践纳入培养方案,实践活动形式多样

学院将社会实践纳入各专业培养方案,明确学时学分,激励学生积极参与社会实践,并对社会实践的组织管理、实践形式、经费管理、实践效果考核、指导教师要求和工作量核算等进行了明确的规定。围绕“志愿服务”“创新创业”“三下乡”“青春领航”“红色之旅”等主题,每年有计划、有组织开展学生寒暑假社会实践活动,近3年组织60余支队伍、学生各类实践报告近2000余篇,开展了青春领航支教,红色家乡之旅,返家乡劳动教育实践等丰富多彩的实践项目。实行了新生入学做义工的“暑期作业”制度,鼓励学生利用假期回家乡开展学校宣传和“寻访校友”活动。

三、教育以质量至上

(一) 秉承五育并举教育理念,不断提升教学质量

1.“课程思政”“教师思政”“环境思政”相结合全方位全过程育人

学院大力推进“课程思政”教学改革,构建“专业教师+思政教师+辅导员”三位一体的课程思政教学模式。深入开展教师思政活动的,拓宽教师的视野,提升了教师的政治素质、业务能力和育人水平,培养了一批做学生为学为事为人的“大先生”。加大营造环境思政的工作力度,持续推进环境思政体系化、项目化建设,确保学校环境思政育人工作能够得到有效实施。

2.专业基础理论稳固,基本技能得到验证

学院以学科竞赛、课外科技创新活动、技能竞赛为载体,采取多种有效措施,不断强化学生创新精神与实践能力培养。近3学年,学生累计获得各类专业证书2000余份;开展校级先进成图技术比赛,参与学生近1600人次,新生参与率100%。学生参加全国机创新设计大赛、“挑战杯”竞赛、工程实践和创新能力大赛、方程式赛车、智能车竞赛等各类专业竞赛1000余人次,获国家奖励202项(一等奖57项)、省级奖励482项;获国家发明专利、新型实用专利172项;获国家级大学生创新创业训练计划项目、省级、校级共计86项。

3.推进体育教学改革,学生体质健康达标

学院团总支定期配合开展体育文化节、学生趣味运动会、体质健康测试挑战赛、新生杯篮球联赛、新生杯足球联赛、体育专业技能大赛等群众性体育活动,体育赛事贯穿全年,做到“周周有活动、月月有赛事”。

4.拓展艺术教育范畴,培养学生人文素养

学院参加美育通识教育,通识必修课《大学美育》课程选修,书法、摄影、音乐、一起做“非遗”等线下通识选修课28门次,线上通识选修课36门次,开展公共艺术专题系列讲座41场,学院学生近3年参与近6000人次。

学院网格员团支部立足社区深入学生群众中去,开展青春领航宣讲团为平台的各项美育活动,中国历代绘画大系”全国大学生志愿宣讲团,“圆梦工程”服务农村未成年人传承优秀传统文化志愿服务示范团队,“与绿同行”微公益环保创意大赛,戏曲进校园等多项活动开展,获得全国及省级各项示范团队及获奖20余项。

5.教学质量受到校内外高度评价

学院通过学生问卷调查、师生座谈会等多种方式开展校内教育教学评价,全面收集教师与学生对教学工作的建议意见。学生对学院综合测评、辅导员管理、学院制度建设等满意度高达90%以上。

办学声誉好,新生报到率高。考生及家长对学院认可度较高,近两年新生报到率保持在96.0%以上,分别为96.6%、96.0%。学院办学质量和办学成绩受到《中国教育报》、人民网、《湖北日报》《长江日报》等中央、地方主流媒体关注报道。

(二)营造良好学风,人才培养质量稳步提升

学院充分发挥专业教师、辅导员、班主任、学生骨干四支队伍在学风建设中的作用。年度教师到课堂近500余次,辅导员每天跟踪学生课堂十余个全年近4000个课堂管控,配备学生骨干抽查课堂近2000余个。

近3届本科毕业生总体人数近1800人,截止2024年8月31日毕业生整体已落实工作单位、升学、入伍、创业,初次毕业生去向落实率为93.47%,其中协议就业率达90%以上;从事专业对口、相关技术性岗位专业匹配率为76.02%。毕业生就业以制造行业为主,60%在湖北就业,其余毕业生主要在广东、浙江、江苏就业。每年开展毕业生就业情况及就业质量的跟踪调查,各用人单位对我校毕业生的思想品德、责任意识、专业知识和实践能力等方面均给予了高度评价。根据麦可思公司调查统计显示,2023年毕业生对母校的满意度为93.18%,对教学工作的满意度为91.77%。2023年用人单位对毕业生的总体满意度为96.43%,学院多次收到用人单位反馈,对学生专业能力和精神风貌表示高度赞赏。