近年来,我校在产学研协同创新领域取得了显著成果,实现了多项突破性进展。2024年2个项目获教育部人文社会科学研究规划基金立项,1个项目获国家自然科学基金面上项目。这些成果不仅彰显了学校在科研创新方面的综合实力,也为推动产学研深度融合、服务地方经济社会发展提供了强有力的支撑。

作为一所应用型本科高校,学校深入贯彻国家创新驱动发展战略,秉持系统性思维推进科教融合改革。通过完善制度设计、优化机制建设、整合资源配置等多维度协同创新,积极探索科研与教学相互促进的实施路径。学校构建了"有组织科研牵引学科建设、高质量成果反哺教学实践"的双向赋能模式,形成了具有鲜明特色的科研与教学深度融合的"华夏模式",为新时代应用型人才培养提供了可复制、可推广的典型案例。

机制创新:稳扎稳打构建科研管理新体系

立足学校发展定位,打造“二级三类四体系”科教融合创新模式。以有组织科研驱动科研与教学协同发展:

“二级联动”强根基:建立校院两级协同管理体系,学校统筹规划学科方向与资源分配,院级聚焦专业特色与教学需求,形成“科研反哺教学、教学驱动科研”的双向互动机制。

“三类抓手”促实效:以纵向项目(国家级/省部级课题)、横向课题(企业技术攻关)、产学研名师工作室为载体,引导教师围绕地方经济发展需求和学生培养开展应用性科学研究。

“四维体系”优生态

服务提质:科研管理办公室建立“选题论证-资源匹配-靶向培育-成果转化”四维服务管理体系,打造覆盖“申报-评审-验收”全周期的标准化服务流程。配套开发科研管理平台减轻教师科研工作压力,流程简化覆盖项目申报、经费使用、结题验收等环节,实现项目线上申报与动态追踪。

智库驱动:率先摸索,深入实践,做好“智库型”积累工作。建设校外专家库,含高级工程师、行业学会专家等31人助力教师科研项目申报,科研管理平台 【学术交流】板块集成国家级项目申报指南等112份视频学习资源。培育【华夏建规】育人品牌,助力科教融合特色育人模式复制推广。持续加强部门人员的水平提升,汇编《武汉华夏理工学院科研部理论学习手册》《产业发展研究报告》等参考文件。

多维激励:秉持以人为本的理念,充分考虑教师群体的个性发展,满足其不同层次的需求,逐步完善激励机制,由单一化向体系化转变,最大限度地激发教师主动参加科研活动的积极性。依据《科研奖励实施办法》对科研项目、高水平论文、学术专著等成果给予专项奖励。

以评促优:科研管理平台上线【转化认定】模块,定期开展项目转化教学资源、学生参与项目、推荐学生实习就业等相关认定工作,实现对科研项目到育人实效的全流程数据追踪。将科研成果教学转化率、学生科研项目参与度、助力学生实习就业等数据作为各级各类荣誉、奖励评价核心指标。

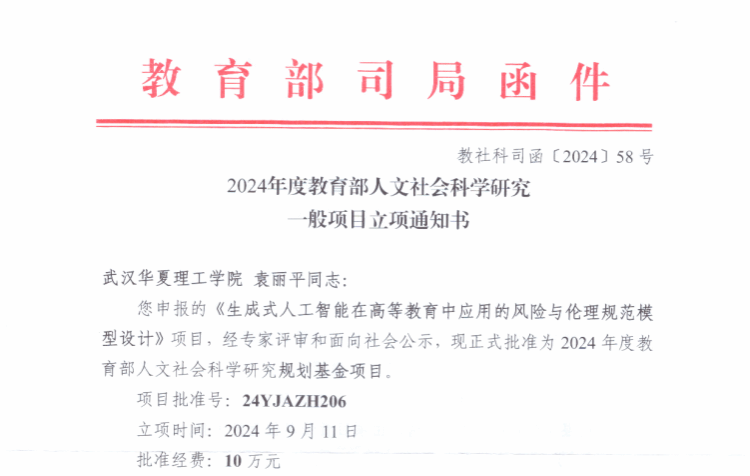

人才筑基:阶梯培育助力中青年教师科研突破

学校深入贯彻"人才强校"战略,以有组织科研为引擎,构建“阶梯培育-精准赋能-学科反哺”全链条机制,引导中青年教师紧扣国家重大战略需求与湖北省"51020"现代产业集群发展方向,近三年累计投入科研成果奖励146万元,激励教师承担纵向项目570项(国家级10项、省级334项),中青年教师占比大于80%,2024年取得突破性进展——伍娜教授《资源依赖视角下市域产教联合体多元主体共生演化及治理机制研究》、袁丽平教授《生成式人工智能在高等教育中应用的风险与伦理规范模型设计》双获教育部人文社科规划基金立项,张城芳教授联合武汉理工大学斩获国家自然科学基金面上项目,实现零的突破。

实施科技创新团队培育工程,重点支持跨学科团队建设,聚焦智能制造、人工智能等方向,建立“校级基金孵化-省级团队培育-优势学科建设”的阶梯式发展机制。累计培育新能源汽车动力系统关键技术、人工智能与机器人、先进设计与制造技术等5个省级优秀中青年科技创新团队。

科教融合,持续探索科研反哺教学新路径

学校以科研反哺教学为主线,系统性修订《科研项目管理办法》《科研奖励实施办法》等文件,明确科研立项须融合教学需求、成果转化须服务人才培养的硬性导向。强调“科研-转化-育人”发展路径,构建“成果转化-能力培育-产业反哺”三向赋能机制。

教学层面:出台《武汉华夏理工学院科研成果转化教学资源认定办法》,推动校级纵向、校外纵向、横向项目成果转化为教学资源案例库、实验模块、虚拟仿真实训项目、微专业课程、毕业设计等教学资源,助力多项课程荣获省级一流课程;例如“国土空间规划体系中的村庄规划调研及方案模拟虚拟仿真实验”课程依托省级项目数据建成虚实结合实训平台获评省级一流课程;横向课题驱动“真题实做”毕业设计。

学生培养层面:构建“应用科学研究-省级大创-国家级竞赛”进阶通道,学生主持应用科学课题29项,转化获得“互联网+”大赛省级奖项并成功孵化创新创业项目。

成果转化层面:与四川攀盈达科技有限公司达成科技成果转化合作意向,截止目前共计 22 项专利获企业认可,8 项专利已达成科技成果转化合作意向。通过系统性融合科研链、教育链与产业链,学校探索出应用型人才培养的“华夏范式”。

未来,学校将持续深化“有组织科研”孵化模式,围绕服务国家战略需求和地方经济社会发展,聚焦新兴技术领域,突出特色学科专业建设,实践完善“学科-团队-平台-育人-成果”生态链,争取建设科教融合型示范高地,为区域经济发展输送更多具有创新能力的应用型人才。