YOUTH

杜文韬

信息工程学院2017级

自动化1172班学生

所获荣誉

2018年

全国大学生英语竞赛三等奖

全国大学生数学建模竞赛湖北省三等奖

全国三维数字化创新设计大赛湖北省二等奖

2019年

全国大学生大数据技能竞赛国家级特等奖

“中国教育机器人大赛”全国一等奖

武汉华夏理工学院“华夏年度人物”

2020年

湖北省共青团“大学生自强之星”

武汉华夏理工学院“青年学生标兵”

“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛省级一等奖、国家级一等奖

全国大学生大数据技能竞赛(华中华南地区)特等奖、国家级三等奖

Robcom世界机器人开发者大赛(华南区)亚军两项、一等奖一项

Robcom世界机器人开发者大赛全国一等奖一项、二等奖两项并以一等奖组别第三名获季军荣誉

黑框眼镜、机械手表、套头卫衣,标准而典型的理科男形象,他本人比想象中更为成熟、充满想法,是个淡然处事的实力派。他似乎不太符合大众记忆中的成长范本,但却在自己喜欢的道路上比任何人都走得坚定、步伐轻快。

走进他的故事,来认识一个不一样的理科学霸!

01

属于他的黄金时代

高考,毕业,入学,考研。看似按部就班的每一步,背后所要付出的可能是呈指数倍增长的努力。

2017年,杜文韬考入武汉华夏理工学院。

2019年,杜文韬被评为“华夏年度人物”,颁奖词上这样写道:“心之所向,素履以往。难忘的青春成长,一定有关于拼搏与梦想。践行‘华夏追光者’的精神内核,用0和1书写成无限,在时间的纵横中,用心诠释青春无悔。”

△2019华夏年度人物——杜文韬

2020年,2020级新生开学典礼上,杜文韬作为学生代表登台发言,给学弟学妹们提出三点建议:“要学会适应、学会独立;要正视自由、选择自律;要心怀梦想、恒志笃行。”

21岁,年轻且有着无限可能,清醒自知又对未来充满其待。在这个恰好的年纪,他即将踏出象牙塔,即将面临更多的未知与碰撞,即将开启他的黄金时代。

02

好奇?热爱?

作家保罗·奥斯特在书里写到过布鲁克林的司机,说“你整夜开车在城里转,你永远不知道下面你要去哪儿……每个目的地都是任意的,每个抉择都是偶然而定。”这样文学性的瞬间看似有那么些不真实,但对于杜文韬而言却是无比清晰而坚定。

同龄小孩还处在懵懵懂懂的小学阶段时,杜文韬就对编程萌发出浓厚的兴趣,直到今天,他依旧保有着最初的热忱,用他的话说大概就是“a form of companion”。

大概是因为清晰地知道自己要的是什么,因此他早早避开了追求完美的陷阱,转而追求兴趣。一本《C++网络编程》带领他走进这个领域,另一个没被打开过的世界,呈现在他面前。书里的世界简单而又复杂——简单在于直接明晰的系统化编程语言;而对于一个知识储备实在有限的小学生而言,复杂程度不亚于一本“充满诱惑力”的天书。看不懂的专业术语,排列组合的计算公式,甚至无数个念不出的英文单词,想不通的地方实在太多,他就一遍遍从网上搜资料,直到能全部理解为止。

高中时,为了自学到更多知识,他开始“混迹网吧”。其他人迷恋于游戏世界里打怪升级的快感,而他则安静地在一旁搭建自己的网络安全测试平台,享受于这种厚积薄发、日进一寸的欢喜——即使在同学眼中看来实属“奇葩”。

高一一次偶然的机会,杜文韬加入到了一个网络字幕团队,并为其负责官网维护、搜素引擎排名优化等,还创办维护“IDCNET”和“WebXssTop”公益站点,为对网络技术和信息安全感兴趣的用户提供免费服务。站点受到一定关注,甚至作为《web安全之机器学习入门》教材的讲解案例。为了实现目标所做出的每一天的坚持确实很难,没有浓厚兴趣的加持,懈怠可能是突然而至的事情。唯有点滴的积累,脚踏实地的努力,逐步的提升,才是唯一可靠的东西,他比任何人都清楚。

高考这件事,无关兴趣,关乎实力和技巧。当周遭人在大文大理的试卷堆里挣扎、想着怎样解开最后一道大题时,他一门心思扎进编程、开发的世界里。这些看似不正经的兴趣爱好在同学们眼里是不务正业,也得不到家长老师的理解,但踽踽独行的他更容易全情投入其中,自得其乐。

争分夺秒的高三岁月里,少有人在思考未来的可能,只想着卯足了劲儿做好当下能做到的每件事。杜文韬似乎更加清醒,能在未来抉择面前显露出超乎年龄的分寸与理智,在同龄人尚且不能判断自己喜欢什么、不喜欢什么时,他探到了自己要走的路、找到了未来要去的方向。这种对兴趣的把握感,是后面故事的开始。

03

持之以恒?兴之所至?

书里说:“一以贯之的努力,不得懈怠的人生,每天的微小积累会决定你最终的结果。”

对于杜文韬而言,比日复一日的坚持与积累更重要的,是对事物本身的热爱,不像是慰藉,更确切地说,他在其中能找到属于自己灵魂的栖息地。“感觉它有点像生命的一部分,至少我对这个的热爱可以这么说吧!”这是他少见地显露出青年人心气的时刻,让听者感受到共鸣,也对他有更深入的了解。

这种热爱让人生充满了无限的可能性。

2018年,刚上大二的杜文韬独自一人代表我校参加“全国大学生大数据技能竞赛”,难忘是真的,紧张也是真的。“那时候是第一届,我们学校也没有任何参加大数据竞赛的经验,相当于是摸着石头过河”,或许是记忆太深刻,他立刻说出赛事全称。

比赛持续时间长达4小时,采用分步计分、实时播报排名的方式,背负着巨大压力的同时也一定程度上刺激着他加快进度。参赛界面的实时排名中,杜文韬一直遥遥领先,本以为可以安心等待最终结果时,他突然看到有人排名反超居上,才意识到自己出现了漏题的大失误。尽管他开始奋起直追,但最终仍以十几分的差距与第一失之交臂,获得全场第二名。

这个难忘的特等奖一直让他耿耿于怀,他也说:“若非大意,成绩或许能再提高一些。”

二十出头,拿遍身处领域的大奖,人们通常会用“这个年纪能做到这样已经很不错了”来评价,但他一直让自己站在大众的期待值之上,或者是说,他对自己的要求比其他人对他的期望还要更高一些。这样哪怕最终结果不尽如他意,也足以惊艳全场。

输赢有时,不尽如人意的成绩也偶尔使他苦恼,但他很松弛,能快速从失落情绪中脱离出来,开始反思问题、指出问题所在,总结经验教训为下一次做足准备。“轻松”对杜文韬而言并没有那么简单,他的大学生活也没有旁人所想的那么顺风顺水,“尽管付出了努力,但也不是每次都能称心如意的”,如他所坦言,“大多数还是靠自己的喜欢和热情,对生活和这些事的向往才坚持下来的。”

杜文韬常在团队中担任“领头羊”的核心位置,这不仅意味着他需要比别人投入更多的时间、精力,还需要承受一份更重的压力——无论来自于外部或是自身。这也让他常怀着这样一种责任心,换种说法,是一种发乎内心的使命感。

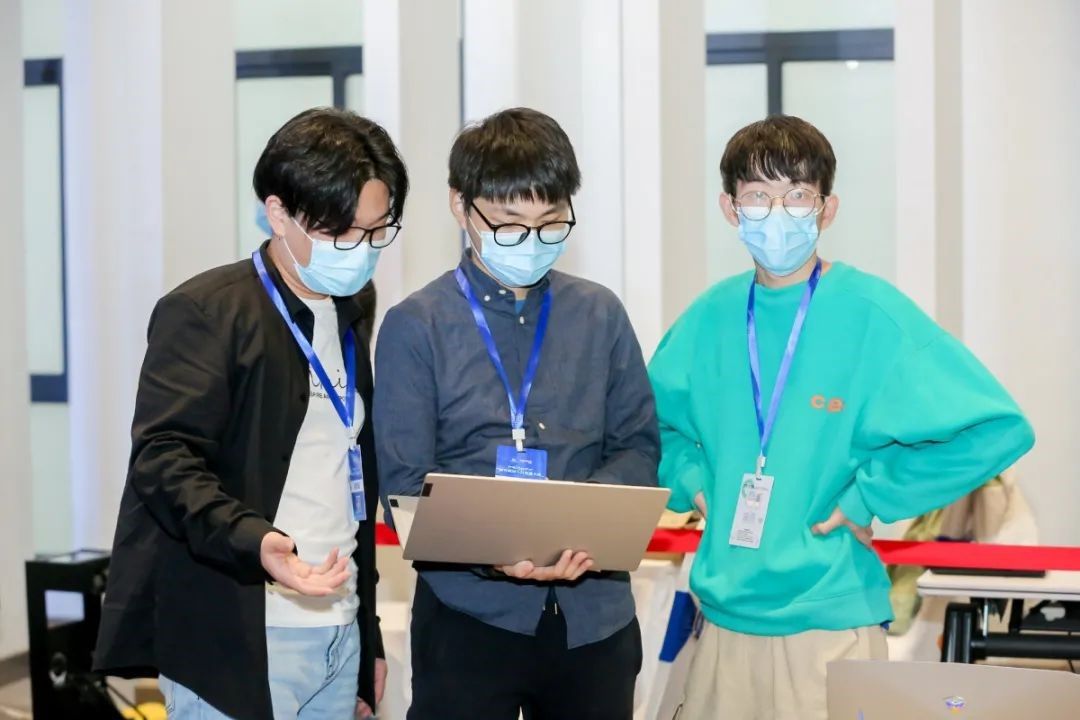

2019年10月,第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛全国总决赛在北方工业大学举行。赛前两天,杜文韬还在广州参加另一场大数据比赛,结束后便直奔北京与队友和老师会和。还没来得及休整,他就迅速进入到备赛状态中去,这样的连轴转对于身体和心理都是极大的考验。

意外总是来得猝不及防,赛方系统临时故障导致比赛时间延迟,30多个小时没合眼的队员们在赛前已是疲惫不堪。集体荣誉当前,他们不得不克服重重压力迎难而上。最终,由杜文韬带领的团队斩获大数据本科组全国一等奖,史无前例。

比赛现场

WINNER

有这样一种说法:“倘若所有的努力都能得到相对应的回报的话,也算是一种幸运了。”但这种幸运并非人皆有之,努力被质疑,喜欢的被否定,被讥嘲、被忽视,都是再正常不过的事。杜文韬直言,“更多数情况下,付出了也不一定被别人看到,或者说得到我想要的结果。但只要给我机会,我就一定会想办法做好,哪怕做得不好,我也会坚持做下去。”

或许若干年再回想时,望着那个不被理解、一路独自咬牙坚持过来的小男孩,他会想拍着他的肩说一句:“你已经做得很好了。”

04

斯为泰山而不骄

10月,我校首次参加2020年RoboCom世界机器人开发者大赛,杜文韬所在的团队代表学校出战。在“自动对抗赛”和“半自动对抗赛中”,杜文韬充分发挥自身特长,将自己的逻辑算法编写入原有的机器人demo中,并为空白细节处做出优化。在机器人团对全体成员的配合下,一举拿下竞技赛团队亚军。

在创意环节,他的编程思路受到评委们的广泛好评。

在自己熟悉的领域越走越远,他对事物的思考也逐渐加深。“以前会很纠结细节,这个东西怎么做怎么去实现,现在就会更专注大体的构想,还有怎么去做得更好”,他说道。他有着一种从容不迫的大局观,能人在他身上看到一种更为长远的可能性。

如果说他对于所热爱事物的追逐是一场全程马拉松,他已经超越了路程中的绝大多数人,只需要面向未知的终点、稳步向前。不断前进的动力往往来自于某种匮乏、空缺的需求,但沉淀下来,不急于求索时,才更容易有累积、有所获。

考研倒计时一天天逼进,他逐渐放慢脚步,潜心做好最后的冲刺。

“但理论研究的空间是无限的,人工智能神经网络这些目前还有很大的空间,脑机接口的信号人类还无法全部识别……”当他滔滔不绝向他人介绍起自己最为擅长的事情时,光是看他一眼你就会知道:我想成为像他这样的人,温和有力,冷静睿智。

关于未来,他还有太多自己的思考。“希望能够尽量深造下去,做一些有趣的、前沿的研究。好好生活下去,珍惜生活里的美好事物。”