2月5日,视觉传达设计系通过腾讯会议平台开展《UI界面设计I》课程教学研讨会。本次磨课活动由课程负责人熊煜琳老师主持,系副主任钟凡出席指导,课程组成员祝雨沁、李丹贝、肖畅教师共同参与。会议聚焦课程体系重构、人工智能技术融合及教学创新路径探索,为新学期教学改革注入新动能。

熊煜琳老师系统阐述了课程改革方案,提出“认知基础-交互逻辑-视觉表现-综合实践”四维能力培养体系。通过拆解界面设计的多个核心知识点,将传统技能训练升级为“需求分析-原型设计-视觉转化-开发对接”的全流程项目化教学。“我们将继续挖掘即时设计、Figma等云端协作平台,构建'理论讲授+案例解析+实时演练'的三维课堂,确保每个设计环节都有对应的能力锚点。”熊煜琳老师在演示课程框架时强调。

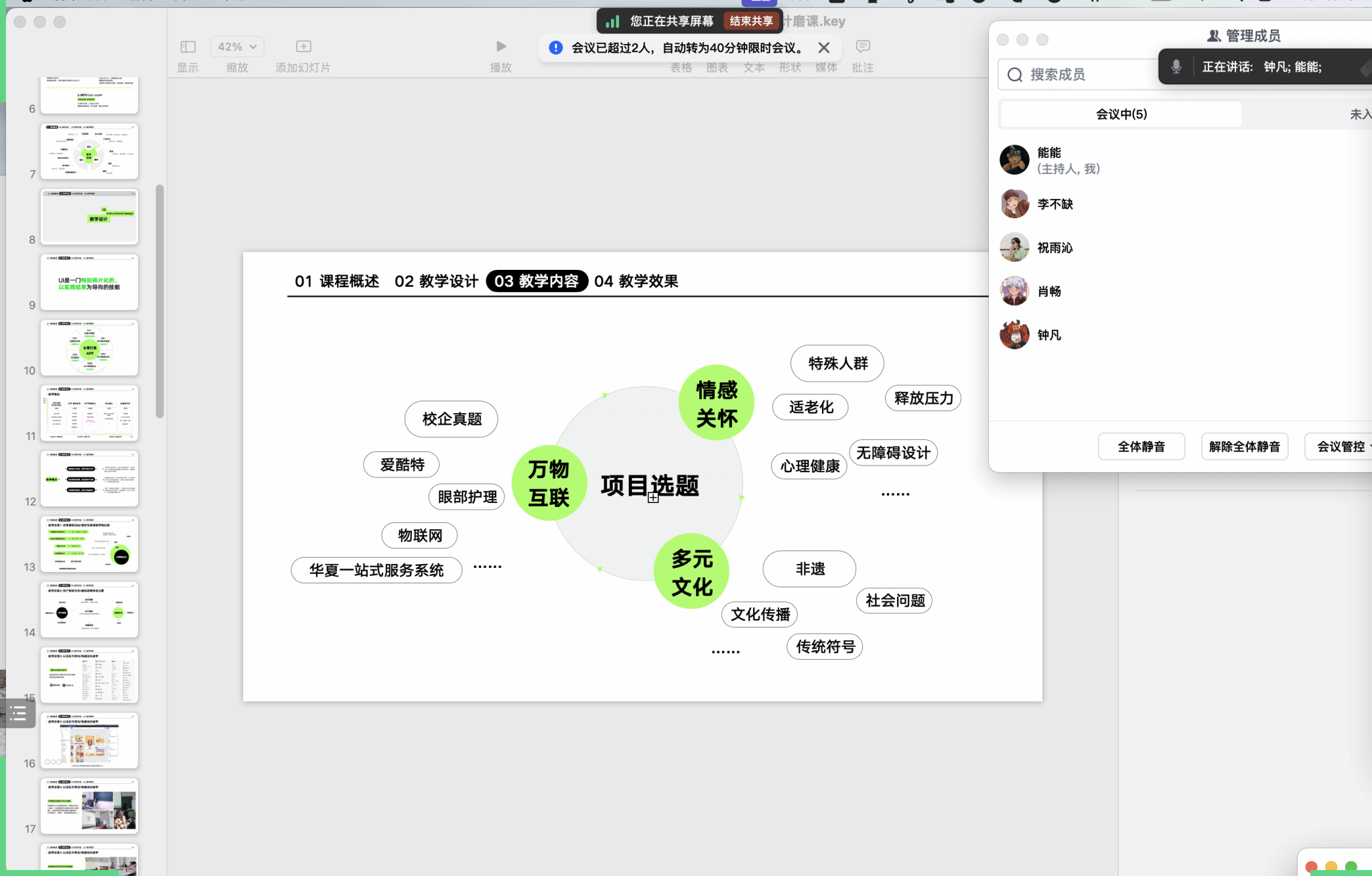

针对课程内容重构,祝雨沁老师重点分析了项目库建设方案,例如在适老化改造项目中,学生需要完成用户画像、无障碍测试、交互优化全流程实践,这种真实场景驱动既强化专业技能,又培养社会责任感。课程组同步更新故宫博物院APP改版、智慧校园系统设计等多个项目案例,通过文化类APP的界面解构强化学生的本土设计意识。在技术融合环节,李丹贝老师分享了AI生成界面原型、Midjourney智能配色等前沿工具的教学应用。同时,课程组也讨论了过程性考核改革方案,如平时作业采用“设计方案+过程文档+协作日志”三维评价,大作业实施“企业导师评分+交叉互评+答辩展示”的多元考核。特别设置“团队贡献度可视化看板”,通过Figma协作记录自动生成成员参与度雷达图,破解小组作业“搭便车”难题。

在会议的最后,钟凡对课程提出了宝贵的建议。他强调,课程与课程之间的紧密连接是提升教学质量的关键,要打破课程孤岛,与其它课程建立项目共享、能力递进的联动机制。建议引入“设计马拉松”等跨课程实践载体,让学生在真实项目中体会知识体系的关联性。

本次《UI界面设计I》课程磨课会议不仅对课程内容进行了全面重构,还就课程思政融合、新兴技术引入等问题进行了深入探讨。通过项目导向的教学模式、丰富的教学资源整合以及课程思政的有机融合,课程组希望为学生提供更加全面、系统的学习体验,培养他们的设计能力、创新思维和社会责任感。未来,课程组将继续优化课程内容,探索更多创新的教学方法,为视觉传达设计系的教学质量提升贡献力量。